Eine Zelle ist eine komplexe Struktureinheit mit vielfältigen Funktionen. Organellen sind spezialisierte Untereinheiten innerhalb der Zelle, die bestimmte Rollen oder Funktionen erfüllen. Sie besitzen eine eigene Phospholipid-Doppelschicht, die sie als Membran umgibt. Betrachtet man eine Zelle als Organismus, sind die Organellen das Äquivalent zu den inneren Organen. Zellorganellen erfüllen verschiedene Funktionen. Zu den Aufgaben der Zellorganellen gehören die Formerhaltung der Zelle, Fortpflanzung, Bewegung, Proteinbiosynthese, Energieproduktion sowie der Transport von Stoffen in die Zelle und aus der Zelle hinaus.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

Organellen sind spezialisierte Strukturen innerhalb der eukaryontischen Zelle, die bestimmte Funktionen erfüllen (die „inneren Organe der Zelle“).

Membranumschlossene Organellen:

Nicht membranumschlossene Organellen:

Die Zelle und ihre Organellen

ER: endoplasmatisches Retikulum

Schematische Darstellung der Plasmamembran

Bild von Lecturio.Aufbau:

Funktionen:

Kernhaltige eukaryotische Zellen (dunkellila)

Bild : „Eukayotic Cell“ von Jlipuma1. Lizenz: CC BY 4.0

Schematische Darstellung des Nukleus

Bild: “Figure 4.11 – The nucleus” von OpenStax College. Lizenz: CC BY 4.0Aufbau:

Funktionen:

Endoplasmatisches Retikulum (ER):

Gewundenes Netzwerk dünner, schlauchförmiger Membranstrukturen, die in enger Verbindung mit dem Zellkern stehen

Aufbau:

Funktionen:

Golgi-Apparat als Teil des sekretorischen Weges, den ein Plasmamembran-gebundenes Protein durchläuft:

(a) Schematische Darstellung

(b) Elektronenmikroskopische Aufnahme

Aufbau:

Funktionen:

Strukturmerkmale von Mitochondrien

Bild von Lecturio.

Mitochondrien in der Lunge von Säugetieren: Transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme

Bild : „Mitochondria, mammalian lung“ von Louisa Howard. Lizenz: Public DomainAufbau:

Funktionen:

Aufbau:

Funktion:

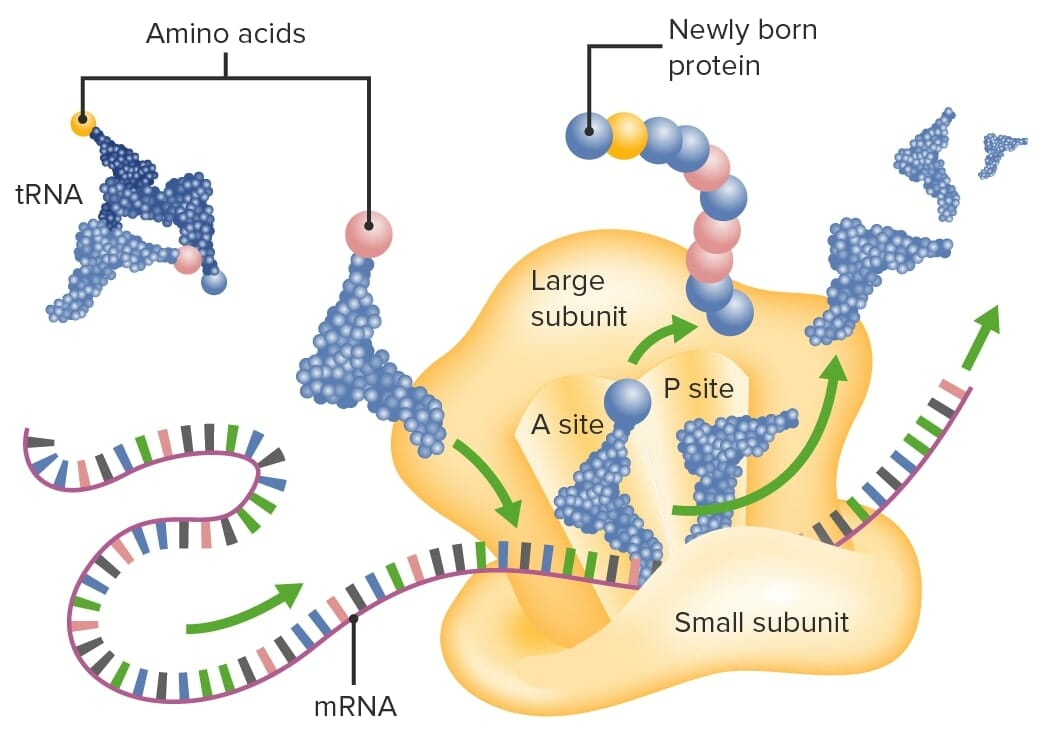

Ribosomen (zusammengesetzt aus einer kleinen und großen Untereinheit) translatieren eine mRNA in eine Polypeptidkette. Dafür binden mit Aminosäuren beladene tRNAs mit komplementären Anticodons an spezifische Bindungsstellen. tRNA: transfer RNA; A-Stelle: Aminoacyl-Stelle; P-Stelle: Peptodyl-Stelle, mRNA: messenger RNA

Bild von Lecturio.

Mikrofotografie des Nukleus und des Nukleolus

Bild : „Nucleus&Nucleolus“. Lizenz: Public DomainAufbau:

Funktionen:

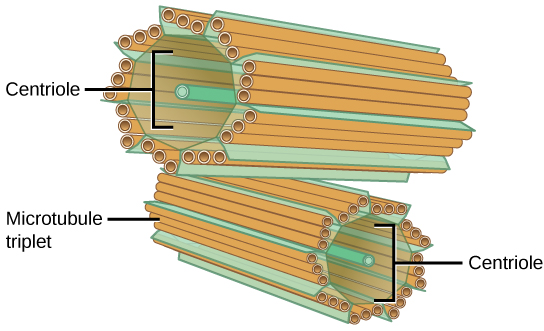

Schematische Darstellung der Zentriolen: zylindrische Organellen, die aus Mikrotubulitripletts bestehen

Bild : „Figure 04 03 08“ von CNX OpenStax. Lizenz: CC BY 4.0