Kapillaren sind Teil der Endstrombahn und ermöglichen den Austausch von Gasen, Nährstoffen und anderen Molekülen zwischen dem Blut und dem umliegenden Gewebe. Als kleinste Blutgefäße ist ihr Durchmesser so klein, dass Erythrozyten Erythrozyten Erythrozyten sie nur hintereinanderweg passieren können. Kapillaren sind in Kapillarbetten organisiert, die ausgedehnte Netzwerke bilden und bei Bedarf von Anastomosen umgangen werden können. Das Blut fließt von den Metaarteriolen in die Kapillaren, gefolgt von postkapillären Venolen und dann Sammelvenolen. Anhand des Aufbaus werden drei Typen unterschieden: kontinuierliche, fenestrierte und diskontinuierliche Kapillaren bzw. Sinusoide. Dysfunktionale Kapillaren sind Folge oder Ursache vieler Erkrankungen.

Kostenloser

Download

Lernleitfaden

Medizin ➜

Die Kapillaren sind die kleinsten Blutgefäße. Sie sind die primären Strukturen des Kreislaufsystems, die den Austausch von Gas, Nährstoffen und anderen Molekülen zwischen dem Blut und dem umliegenden Gewebe ermöglichen.

Querschnitt einer Arteriole (links) und einer Kapillare (rechts) mit einem umgebenden Perizyten (Nucleus des Perizyten ist gekennzeichnet)

Bild von Geoffrey Meyer, PhD.

Darstellung von Kapillarbett, Arteriole, Metarteriole und präkapillären Sphinktern

Bild: „Capillary bed“ von OpenStax College. Lizenz: CC BY 3.0

Stoffaustausch in der Endstrombahn:

Hydrostatische und onkotische Druckverhältnisse bestimmen den Stoffaustausch

3 Haupttypen von Kapillaren:

Arten von Kapillaren

Bild : „Types of capillaries“ von Phil Schatz. Lizenz: CC BY 4.0Kontinuierliche Kapillaren sind die häufigste Art von Kapillaren.

Schematische Darstellung einer kontinuierlichen Kapillare

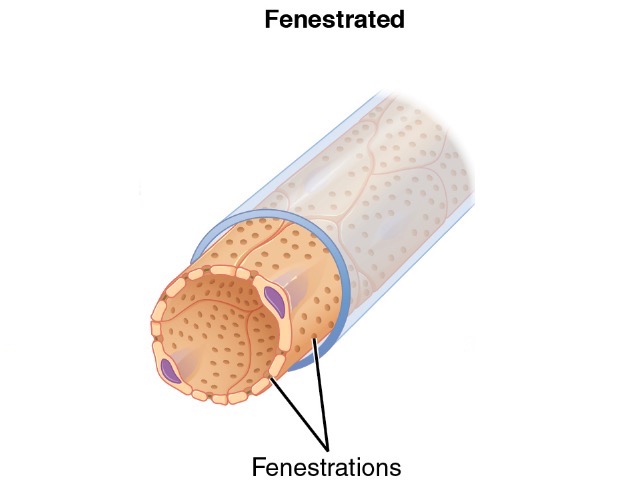

Bild: „Kontinuierliche Kapillaren“ von Phil Schatz. Lizenz: CC BY 4.0Fenestrierte Kapillaren sind wichtig in Organen, die eine schnelle Resorption erfordern oder eine hohe Stoffwechselaktivität aufweisen.

Schematische Darstellung einer fenestrierten Kapillare

Bild : „Fenestrated capillaries“ von Phil Schatz. Lizenz: CC BY 4.0Diskontinuierliche Kapillaren erlauben die Passage größerer Proteinen und ganzer Zellen.

Schematische Darstellung einer sinusförmigen Kapillare

Bild : „Sinusoid capillaries“ von Phil Schatz. Lizenz: CC BY 4.0Thrombotische Mikroangiopathien (TMA) sind Erkrankungen, die durch Anomalien in den Gefäßwänden von Arteriolen und Kapillaren gekennzeichnet sind und zu mikrovaskulären Thrombosen führen. Die häufigsten TMA sind die thrombotisch-thrombozytopenische Purpura (TTP) und das hämolytisch-urämische Syndrom (HUS). Auch einige Medikamente können eine TMA auslösen.

Jeder Zustand, der den Blutfluss behindert, kann zu einem Anstieg des hydrostatischen Drucks in den Gefäßen führen, der schließlich auf die Kapillaren übertragen wird. Eine Erhöhung des hydrostatischen Drucks innerhalb der Kapillaren beeinflusst den Stoffaustausch, sodass Flüssigkeit und andere Stoffe vermehrt in das umliegende Gewebe gepresst werden. Mögliche Ursachen sind:

Ein verringerter onkotischer Kapillardruck (normalerweise aufgrund eines Albuminverlusts) führt zur Kapillarleckage, da die Flüssigkeit nicht in den Kapillaren gehalten werden kann. Ursachen einer Hypoalbuminämie umfassen:

Eine erhöhte Kapillarpermeabilität kann auch unabhängig von Änderungen der hydrostatischen oder onkotischen Druckverhältnisse vorliegen. Ursächlich ist dies oft auf die Freisetzung von proinflammatorischen Zytokinen zurückzuführen. Mögliche Ursachen umfassen: